新人教育や新人指導をしていると、こんな悩みに直面することはありませんか?

「新人に同じことを何度も教えているのに、なかなか覚えてもらえない」

「口頭で説明したはずなのに、また同じ質問をされてしまった」

私自身も、教育・育成がうまくいかずに落ち込んだ経験がたくさんあります。

伝えた内容が実行されないこともあれば、マニュアルを渡しても読んでもらえないこともありました。でもそれは「伝え方が悪かった」というよりも、教え方のタイプが合っていなかっただけかもしれません。

この記事では、私が経験したことをもとに整理した「指導のヒント」をご紹介します。新人教育だけでなく、同僚や後輩に仕事を教える時にも役立つ内容です。

タイプを見極めるためにできること

同じことを伝えても、すぐ理解して実践する人もいれば、不安で立ち止まってしまう人もいます。新人の育成をスムーズに進めるためには、まず相手のタイプを見極めることが大切です。

見極めるといっても難しいことではありません。

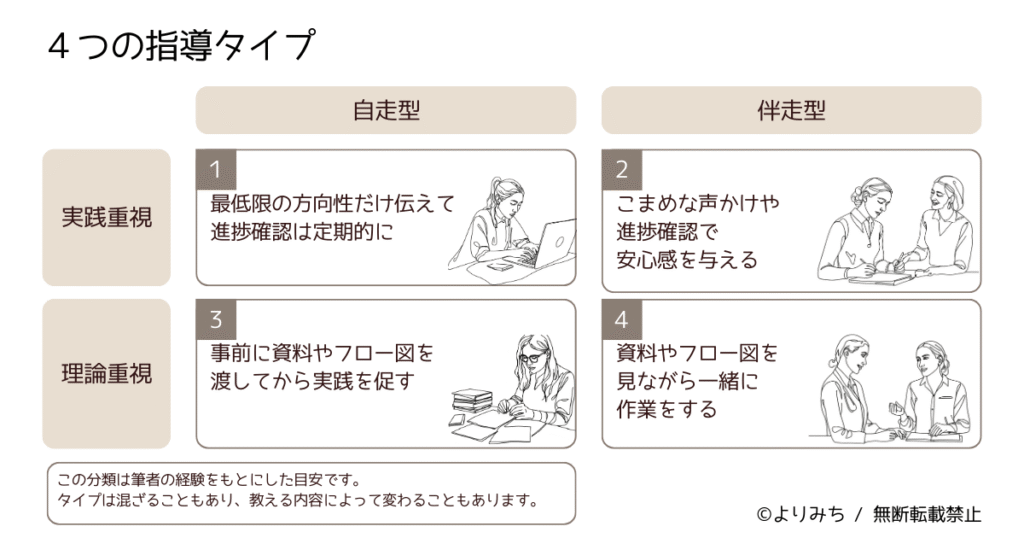

わかりやすいように自走型/伴走型・実践重視/理論重視の軸で整理してみました。

それぞれの項目について解説します。

- 自走型:目標に対して自分で調べて進められる

- 伴走型:近くで声かけをしてもらえると行動に移せる

- 実践重視:とりあえずやってみることで理解する

- 理論重視:マニュアルや資料を読んで流れを把握してから動く

これらの軸から、指導タイプを表にまとめました。

あくまで目安ですが、この4タイプを意識することで相手に合わせた関わり方を見つけやすくなります。少なくとも2週間〜1ヶ月の観察期間を設けて反応や成長の仕方を見ていきましょう。

ちなみに本人にやりやすい進め方をヒアリングしてみるのもありです。

雑談のときに軽いトーンで聞いてみるといいかもしれません。

例えばこんな雰囲気の質問の仕方です。

- とりあえずやってみる?それとも先に資料を見ながら説明を聞きたい?

- 進捗報告は毎日か週1でまとめてやるか、どちらがやりやすい?

新人指導のコツ:タイプ別の具体的なアプローチ

それぞれのタイプ別に特徴と指導のコツをまとめてみました。

1.自走型✕実践タイプ:自分で動きながら覚える

- 特徴:自分で調べたり手を動かしながら学ぶのが得意。説明よりも実際にやってみるほうが吸収が早い

- 指導のコツ:小さなタスクを早めに渡し実践から学ばせる。自ら進んでいくため、方向性の確認はしっかりやると齟齬がなくなる。

- 声かけ例:「まずはここまでやってみてください、終わったら声をかけてくださいね」

2.伴走型✕実践タイプ:声かけがあると進む

- 特徴:やってみたい気持ちはあるが1人では不安になりやすい。フォローがあると力を発揮できる。

- 指導のコツ:小さなタクスを与えつつ、声かけや進捗確認をこまめに行う。安心感があるとどんどん進めていける。

- 声かけ例:「まずはここまで一緒に、残りは1人でやってみましょう」

3.自走型✕理論タイプ:全体像を掴んでから動く

- 特徴:まず全体像を理解したい。マニュアルや資料があれば自力で進められる。

- 指導のコツ:資料を早めに渡して準備時間を確保する。

- 声かけ例:「マニュアルにそってやってみて、わかりにくい点があったら教えて下さい」

4.伴走型✕理論タイプ:確認しながら丁寧に進む

- 特徴:マニュアルを見ながら確認して進めたい。こまめなやり取りで理解度が上がる。

- 指導のコツ:資料を渡したうえで、理解度を確認しながら進める。コミュニケーション量を多めに意識する。

- 声かけ例:「マニュアルを見ながら一緒に作業してみましょう」

4つのタイプは私自身の経験をもとにまとめたものです。実際はこの通りに明確に分類出来ないこともありますし、仕事内容によってタイプが変わることもあります。

まとめ

新人教育で大切なのは、自分の考えを押し付けないことです。

人によってそれぞれ理解しやすい方法があります。

例えばこちらの4つのタイプを意識することで伝わりやすさがぐっと変わることがあります。

タイプ別のヒントを振り返ると:

- 自走型✕実践タイプ:最低限の方向性だけを伝える

- 伴走型✕実践タイプ:こまめな声かけで安心感を与える

- 自走型✕理論タイプ:事前に資料を確認する時間を確保する

- 伴走型✕理論タイプ:資料を使いながら一緒に作業する

「どうして伝わらないのだろう」と悩む前に、タイプを意識してみることで指導ストレスが減り、相手の成長もサポートしやすくなります。

ただし「この人はこうだ」と決めつけず、状況ごとに柔軟に対応することが大切だと思います。

これは新人教育だけでなく、同僚や後輩に仕事を教えるときにも活用できます。

「なぜ新人教育がうまくいかないのだろう?」と困っている方は、ぜひタイプの視点で見直してみてください。きっと育成のヒントが見つかるはずです。